冰川的两个属性决定了人类对它们的认知方式:它们是可见的,它们受文化框架的影响。 第一个属性很简单,冰川是巨大而缓慢移动的物体,可以直接看到。 虽然这一点似乎很明显,不值得提及,但它是相当重要的。 当一个人在消失了几十年之后回到冰川,或者比较不同时间拍摄的照片,很容易就能发现冰川的退缩。

南迦巴瓦峰地区位于喜马拉雅山最东段,是我国藏东南海洋性冰川发育的一个中心, 位于南迦巴瓦峰西坡的则隆弄冰川,

曾于 1950 年和 1968 年两次快速前进了 3-4 公里,冰舌末端进入雅鲁藏布江主谷,使江水断流达 10 多个小时(田捷砚摄)

在 19 世纪上半叶,冰川给我们上了一堂关于地球的重要课。 在 19 世纪 20 年代和 30 年代,瑞士博物学家证实了冰河时代的存在。 他们的关键洞见是,在山区高海拔地区发现的小型冰川是曾经覆盖了地球表面大部分地区的巨大冰盖的残余。 他们结合了许多资料来源——阿尔卑斯山区村民对山地景观的熟悉知识,其他地质学家的早期研究, 以及他们自己的广泛探索——来记录过去遥远的时期,那时,现在是城镇、田地和森林 的地区被埋在数英里的冰层下。 一旦他们了解到这些已经消失的冰已经改变了地球表面,他们就能够解释一些特征,比如冰川在岩石表面刻下的平行划痕,以及冰川带来的横跨山谷的长岩壁。 后来,研究人员追踪了多个冰河时期,并将其与地球轨道的周期性波动联系起来。 那么,这第一课就是关于地球动态特性的。

山乌鲁木齐河源 1 号冰川退宿的景观,来源是合并的冰川,1993 年冰川断开成两条冰川,周围的小冰期以来形成的冰磧垄(天山冰川站提供)

现在,在 21 世纪初,冰川正在给我们上第二个教训,这个教训可能比第一个教训更大,当然也更严峻,更紧迫。 这个教训就是地球对人类影响的敏感性。 19 世纪所描绘的地球表面不断被非常缓慢的自然过程所改变的景象,现在正被人类造成的快速过程所改变的行星形象所取代。 再一次,冰川在塑造我们对地球的认识方面发挥着重要作用,因为世界各地冰川的退缩就是这种脆弱性的一个明显而引人注目的例子。 这种退隐直到最近才引起公众的注意。 20 世纪 70 年代,冰川学家观察到一些冰川扩 张,另一些则收缩,并谈到冰川的“波动”,而不是一个连贯的、单向的过程。 然而,到了 20 世纪 80 年代,他们注意到不同地区的许多冰川的一致性正在变小。 目前的研究表明,向大气中添加大量的温室气体将使未来的冰川形成推迟数万年或数十万年。 抬头仰望地平线上的高山,子孙后代将看到光秃秃的岩石,我们还能看到闪闪发光的冰雪;前往高地,人们会发现曾经充满融水的干涸河床。 我们的世界将失去一个 至关重要和珍贵的部分。

西藏索县布加岗日南坡的布加冰川,冰川瀑布前端退缩形成冰湖,见证着冰川的消退(沈永平 摄)

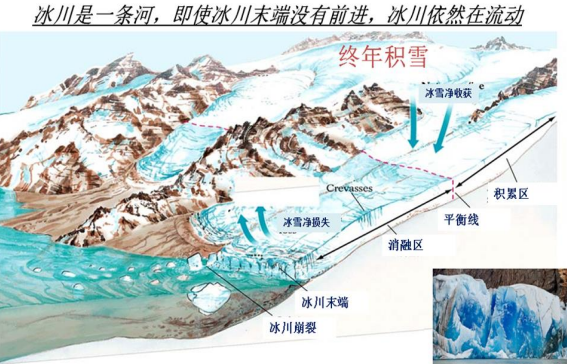

冰川出现的地方,经过一段时间,冬季降雪超过夏季融雪量,使雪在表面堆积并转化为冰。 一旦达到临界厚度(约 30 米)和密度(约 0.85 g/cm3),这种冰就会在重力的影响下变形和下坡移动,形成冰川。 冰川的健康状况可以通过其质量平衡来定义。 当每年的雪和冰的积累超过了融化和其他过程,如冰山的崩解的损失,冰川有一个正的物质平衡和增加的质量。 当雪和冰的损失超过质量的增加,冰川有一个负的质量平衡。 总的来说,冰川的上游部分(堆积区)是净增加的,冰川的下部(消融区)是净减少的。 分隔这两个区域的线是平衡线,平衡线高度(ELA)是给定年份净累积为零的海拔高度。 冰川流动将冰从堆积区转移到消融区。 如果冰川根部的损失超过了下游冰川的弥补,那么冰川根部的位置就会向上游退缩(冰川“退缩”);如果每年运送到冰川 冰舌的冰超过融化量,冰川前缘就会向前推进。 一般来说,具有负质量平衡的冰川表 现出萎缩,尽管它们也可能通过变薄而没有使得长度萎缩而失去相当大的质量。

冰川运动生命过程,冰川是一个流动冰体

地球表面的很大一部分,大约占总面积的十分之一,是永久覆盖着冰的,但它主 要集中在遥远的无人居住的地区。 南极冰盖占据了这些冰的大部分,约占总面积的 85%。 剩下的 15%中大约有三分之二位于格陵兰冰盖。 换句话说,所有其他冰川只占世界冰层覆盖面积的 5%左右。 这些也集中在高纬度和高纬度的偏远地区。 这一地区一半以上的冰川位于南极洲附近的岛屿上、北冰洋上、南极洲和格陵兰岛上,但与主要冰盖不毗连。 在欧洲,大约三分之二的冰川地区在冰岛。 巴塔哥尼亚拥有相似 比例的南美冰川,大部分位于更偏远的南巴塔哥尼亚冰盖,而不是北巴塔哥尼亚冰盖,更靠近城镇和道路。 新西兰的冰川集中在人口较少的南岛遥远的西南角。 尽管冰川集中在人烟稀少的寒冷地区,但它们在人类社会中扮演着重要的角色。

西藏嘉黎尼屋尼都藏布河上游的伊嘎冰川末端退缩情况(沈永平 摄)

冰川在人类视野中的直接可及性使其成为个人和公众关注的话题。 此外,许多冰川在很远的地方都可以看到,这一点可以从旅游宣传册上的照片中得到证实,这些照片显示,在喜马拉雅山脉的田野和森林之外,或在青藏高原,或高高耸立在干旱区的天山和祁连山的都有闪闪发光的山峰。 人们把冰川形成的山峰作为特定地区的标志: 乌鲁木齐市的居民就可以看到天山博格达峰,如果平时多云的天空变晴并提供了一个视角。

对冰川的感知并不仅仅依赖于有形的可见性。 文化框架也可以塑造冰川被感知的方式,通过影响可以让人们接近它们的运动模式和塑造他们的理解。 因此,最近的研究证实了冰川文化结构的多种形式。 加拿大育空地区的土著居民担心白人研究人员不会表现出对冰川的尊重(避免某些食物和说话方式),从而增加了冰川跃动的风险。 对 青藏高原藏族群体的研究表明,前往冰川覆盖的山峰朝圣的传统由来已久。 在这个地区,藏族社区认识住在高山上的神灵,并向他们供品和祈祷。 冰川作用的山峰是朝圣的地点,比如西藏的冈仁波齐峰朝圣会持续几天。 冰川本身被分成不同的部分,每一 部分分配给特定地区的朝圣者。 冰川的退缩已经成为当地藏区人民极大关注的问题。

西藏冈底斯山的冈仁波齐神山被茫茫白雪和冰川覆盖(田捷砚摄)

这些故事很古老,传达了对真实危险的恐惧。 在 19 世纪,不断推进的冰川阻塞了整个山谷,筑坝形成湖泊,导致毁灭性的洪水爆发,从而增加了危险程度。 对这些发展的密切关注导致了对冰川更系统的观察,并最终促成了冰川学的诞生。 一旦开始对冰川进行定期监测,不断增长的数据集就能让研究人员追踪冰川的移动,并对解释 冰川移动的假说进行检验。 对冰川的科学观察部分来自与冰川最接近的人群的关注, 是对冰川的一种新形式的认识。

从西藏吉隆的喜马拉雅山南坡看雪山(沈永平摄)

事实上,人类对冰川退缩的反应可能受到文化依恋的影响,也可能受到资源和灾害等经济问题的影响。 经济影响当然不应被最小化,但山区以外地区感受到的文化影响也值得关注。 世界上许多人都非常想在地平线上看到这些山,或者在照片里看到, 甚至在他们的脑海里看到。 它们永远是白色的,高高矗立在人类居住的地方之上,是 我们这个世界的瑰宝之一,象征着我们与我们共同的家园——地球的联系。

我们可以试着想象几百年后的世界。 海浪很可能会拍打以前沿海城市的摩天大楼的较低楼层,人们也很可能会明白,海洋的上升主要是由于格陵兰岛和南极洲冰盖的 巨大收缩,始于高山冰川的缩小。 但也可能是,新技术和新的消费模式,目前可以看 出其中的一些因素,将避免这种变化和其他同样极端的变化。 如果世界确实应对了全球变暖这一巨大挑战,部分原因在于冰川作为一种标志,使这一挑战变得显而易见。